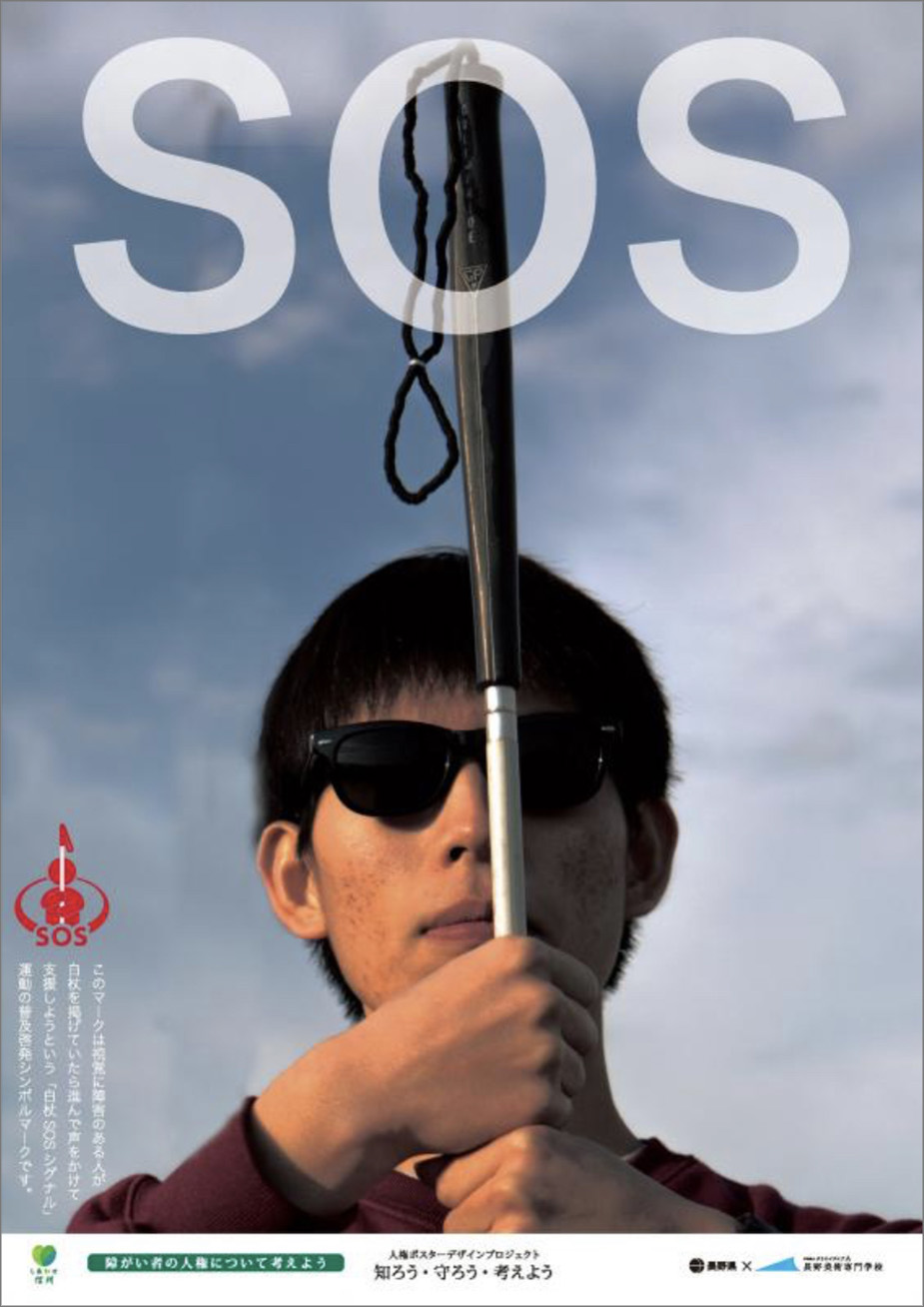

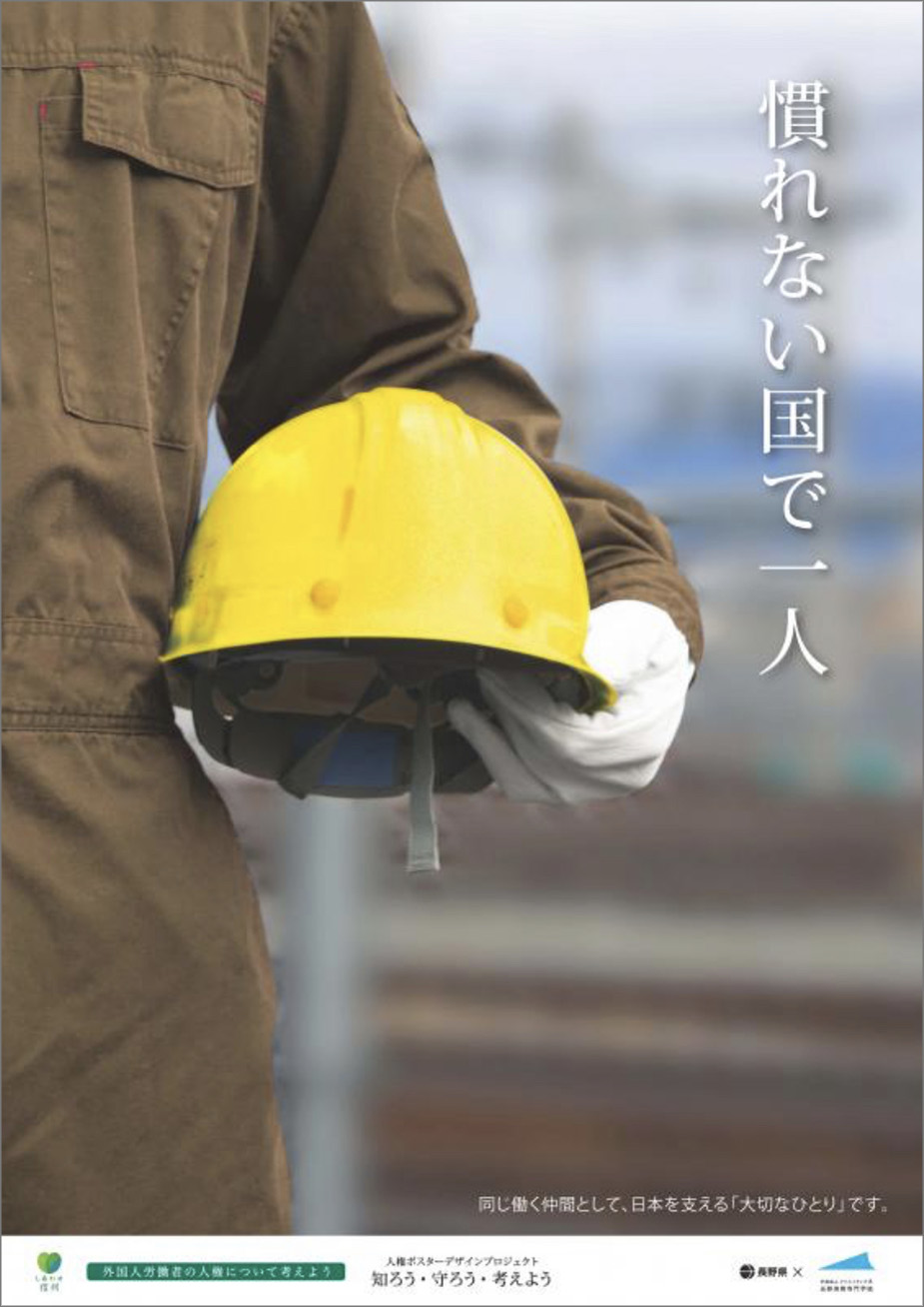

ポスターデザインはビジュアル言語をつくる仕事、その難しさに挑む官学連携。

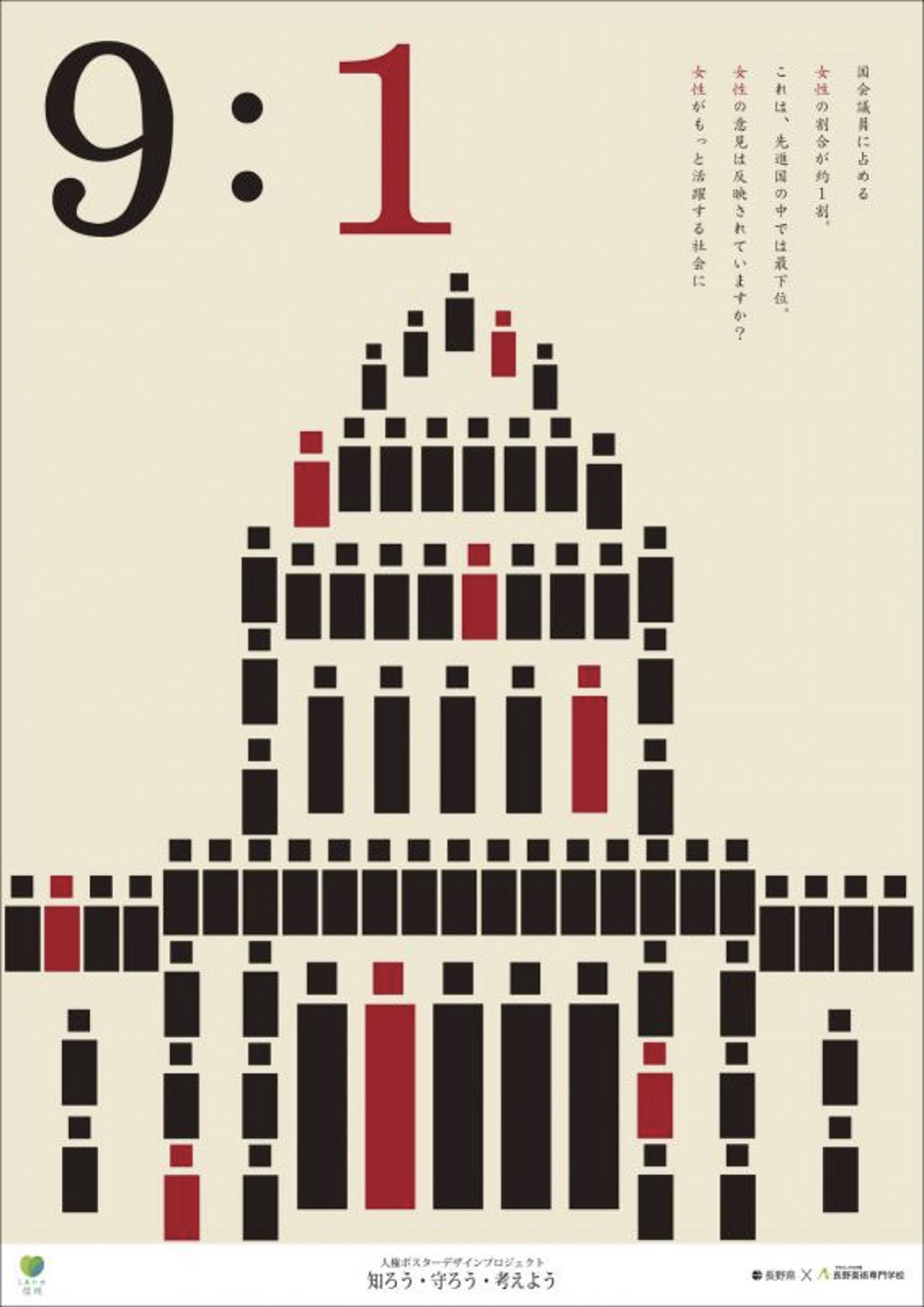

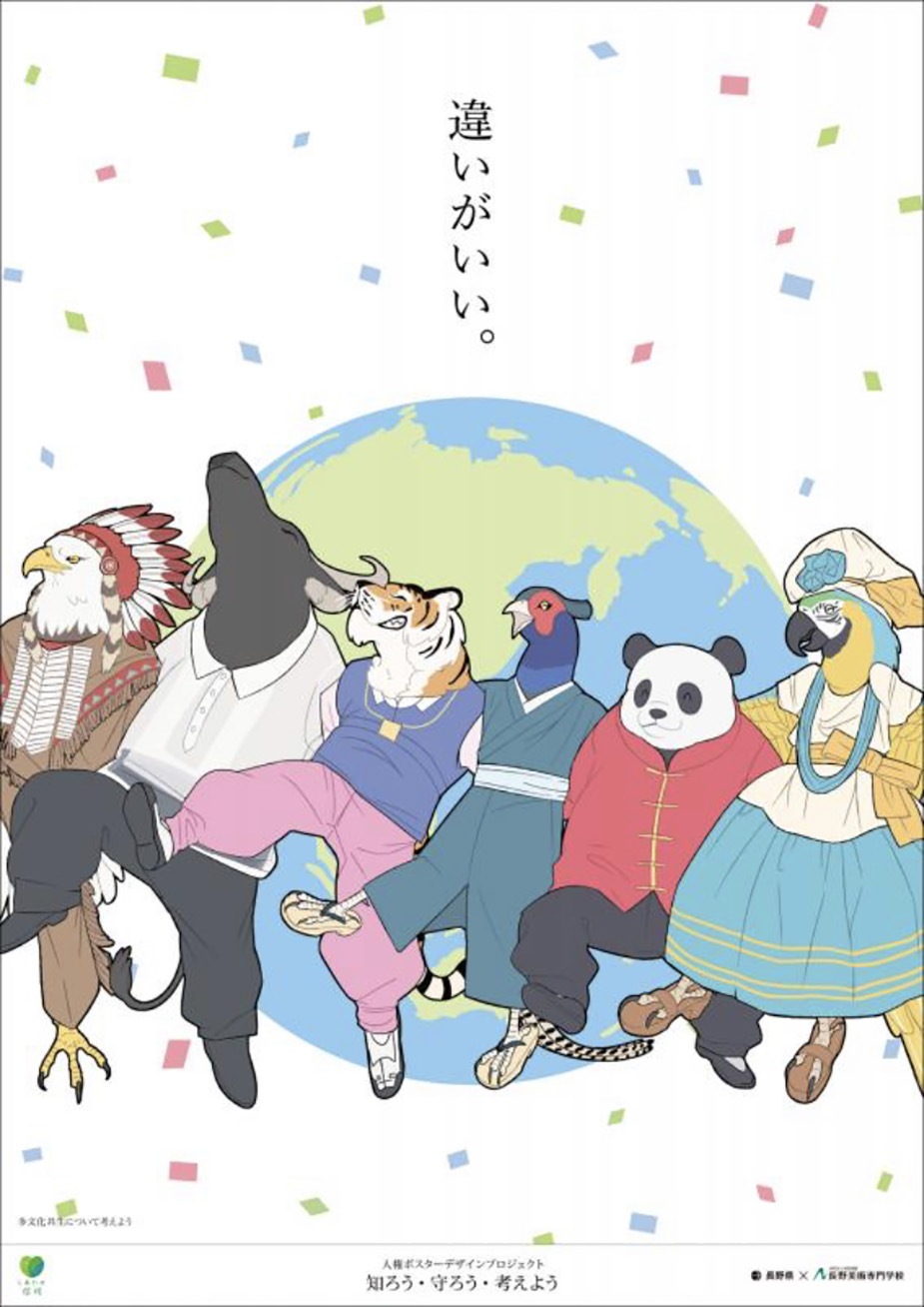

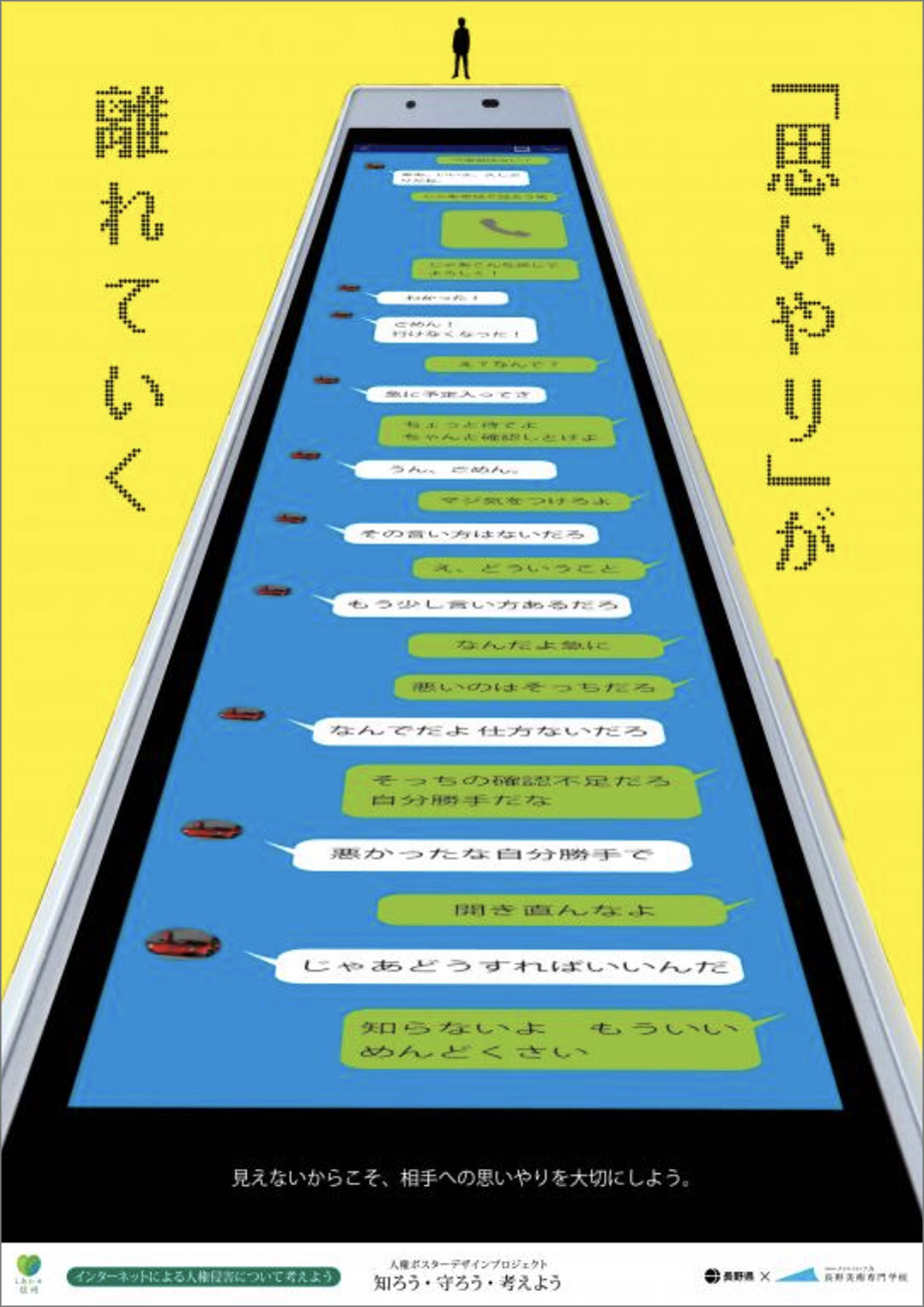

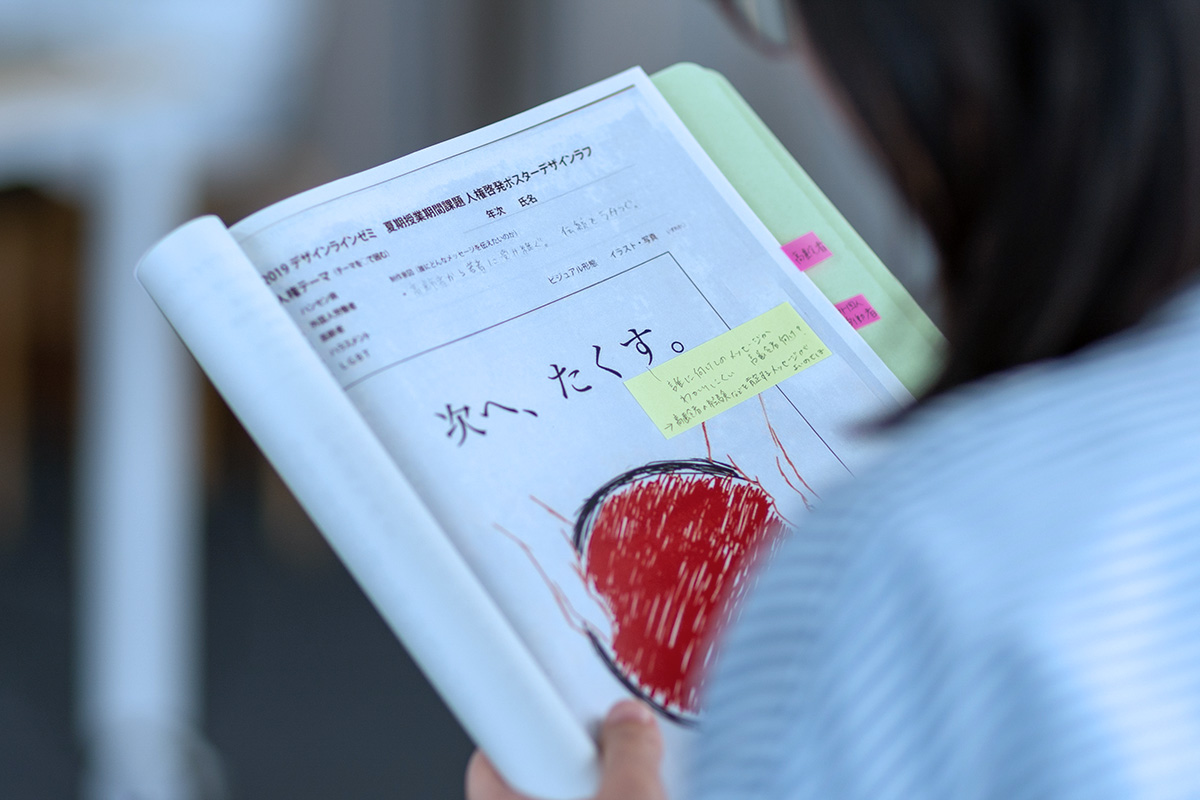

美専生が長野県との連携学習のうちに生み出してきた人権ポスターデザイン。これまでを振り返り、乗り越えるべき課題を見据えたい7年目です。

長野県の人権ポスターへの取り組みは、今年でなんと7年にもなります。今年は県の担当の方もかわり、オリエン、打ち合わせ、プレゼンへと取り組みを進めてきました。本当の意味で人に届くデザインを、担当の方と制作者が共に検討し、見つける...。クリエイティブワークは決してデザイナーだけで完結するものではなく、こうした協働作業です。完成したポスターは、今年も電車中吊り掲出を皮切りに、今各地で人権意識啓発活動に使われています。果たして、その評価やいかに...。

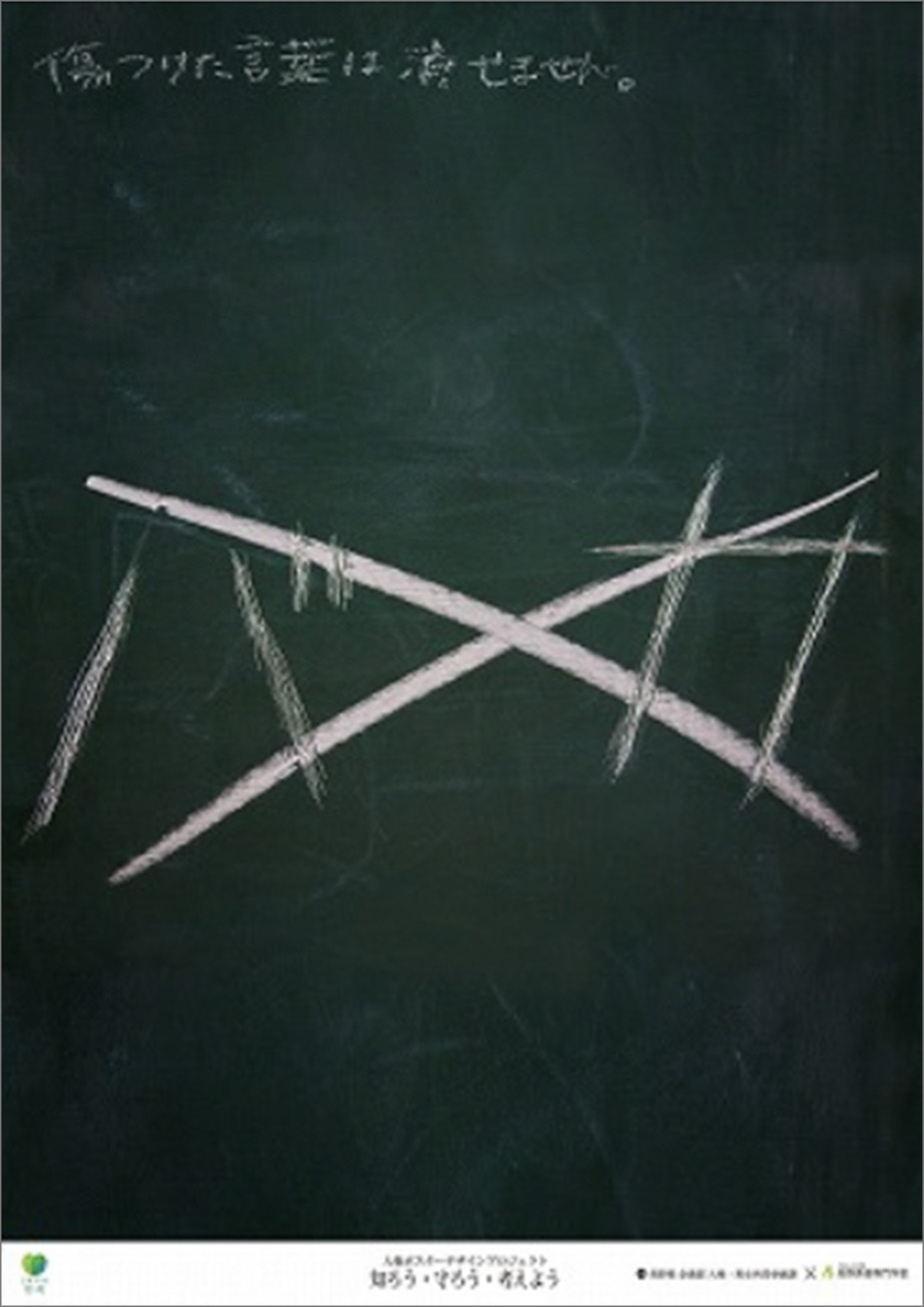

ポスターは近代、その登場の時に"叫ぶ絵"と呼ばれました。そのビジュアルからは「ことば」が強烈に発せられていたことがうかがえ、それが絵でありながら、ただの絵ではないことを見取った当時の様子が伝わってきます。 視覚情報は通常右の脳で処理が行われ、反して言語情報は左の脳で行われます。伝えたい意味は言語情報として脳内でまとめられますが、まずは目から入力し視覚情報として右の脳に認知され、その後左右の脳のやりとりで外部にあった情報が人の内部に伝わるという、すごいことが起きているのです。ここにデザイナーの重要な出番があります。 デザイナーの仕事は視覚情報をビジュアル言語として適正に成り立たせる、つまり「いかによく伝えるか」という視覚表現上の課題への取り組みです。